Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

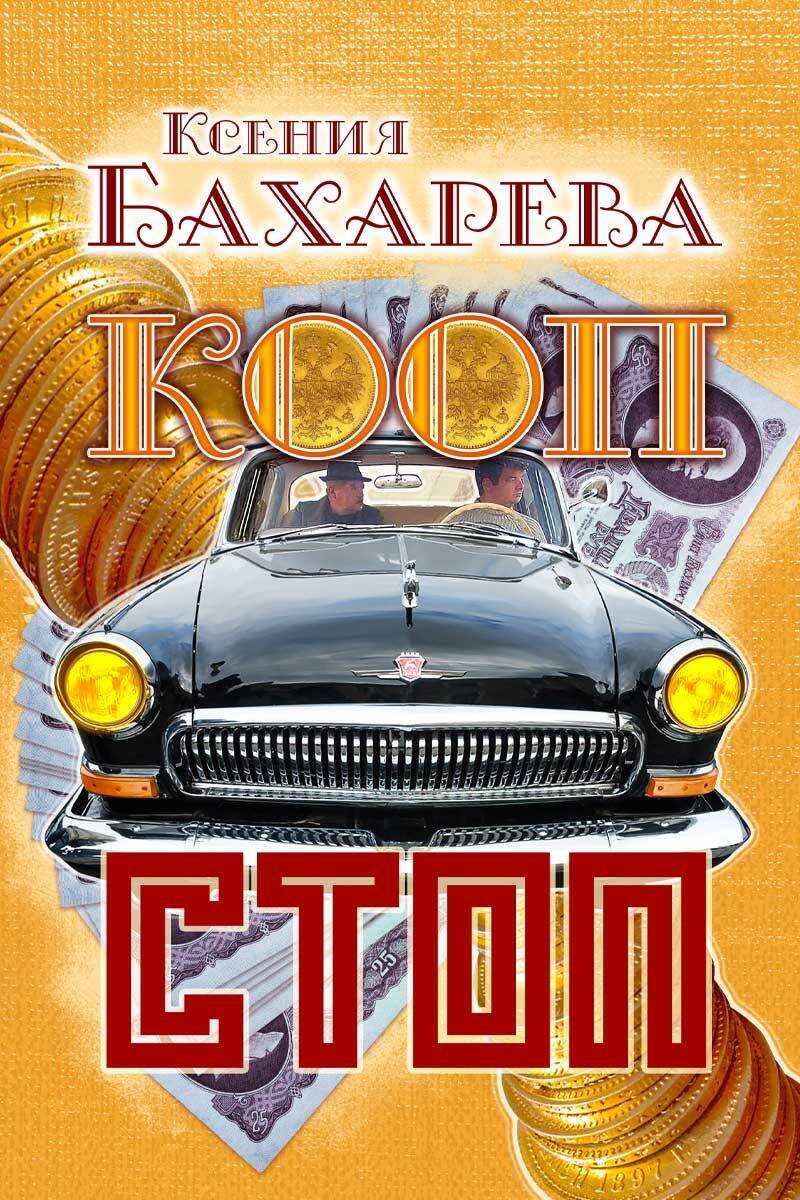

В книге представлены две криминальные драмы «Кооп-стоп» и «В пыли блуждающего бумеранга», в центре которых, в силу разных обстоятельств, искалеченные судьбы главных героев. Несмотря на разные сюжетные линии, объединяет героев жертвенность, боль и непоколебимая стойкость в испытаниях.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ксения Васильевна Бахарева»:

![Кооп-стоп [сборник] - Ксения Васильевна Бахарева](/uploads/posts/books/16221/16221.jpg)